破解“数据孤岛”,构建高效、可视、可持续演进的数字化底座

一、制造业数字化转型的“深水区”难题

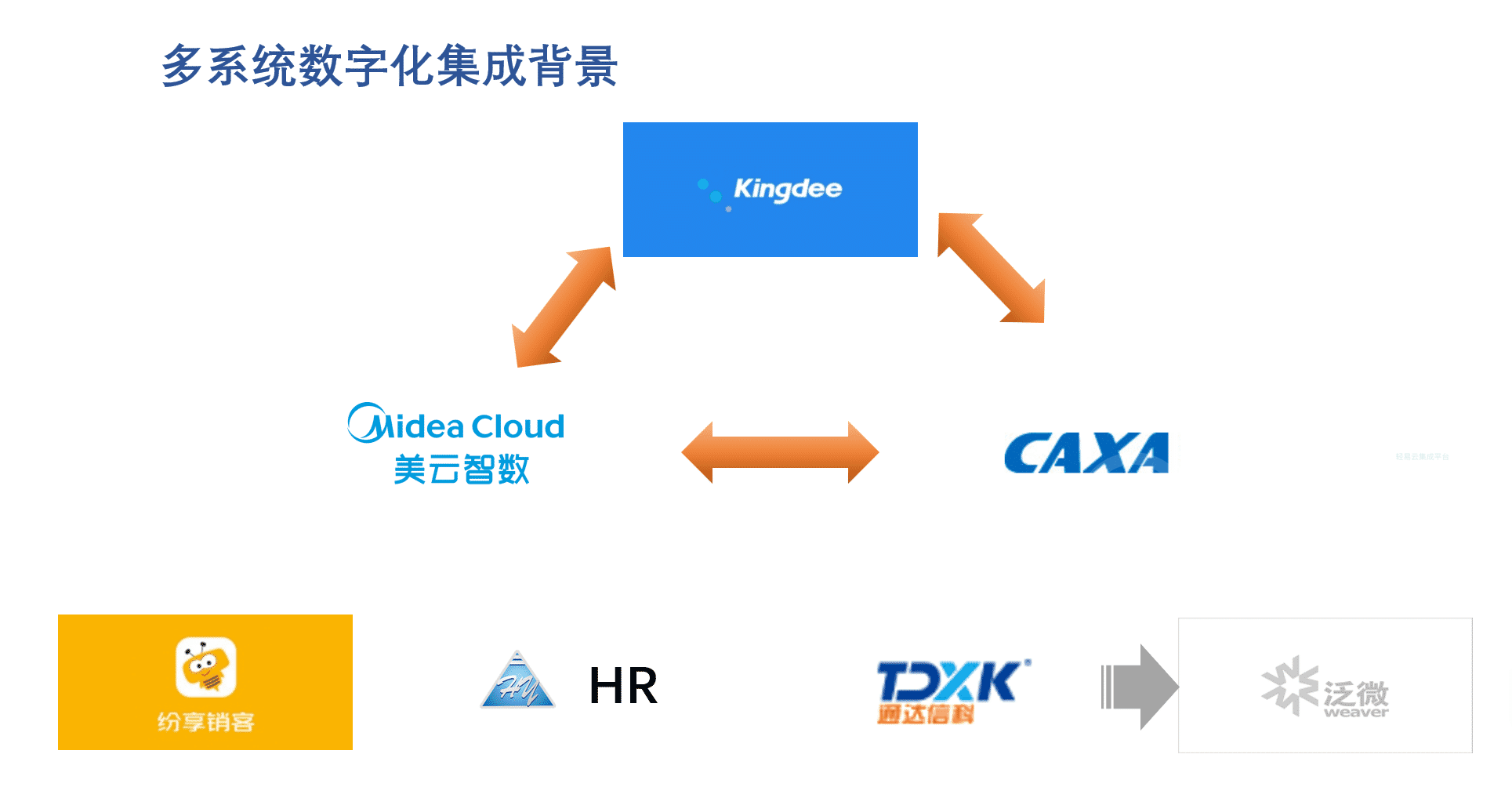

在“中国制造2025”与“工业4.0”战略驱动下,制造业企业纷纷启动数字化转型,投入大量资源建设ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)、PLM(产品生命周期管理)、WMS(仓储管理系统)、CRM(客户关系管理)等核心信息系统。然而,随着系统数量激增,一个普遍且严峻的问题浮出水面:

系统越建越多,数据却越来越乱;接口越开发越多,集成却越来越慢。

企业陷入“烟囱式”系统建设困境,形成大量“数据孤岛”,导致业务流程断裂、决策滞后、运营成本攀升。传统“点对点”接口开发模式,如同在织一张“蜘蛛网”,看似连接,实则脆弱难维。

二、核心痛点解析:制造业系统集成的“三座大山”

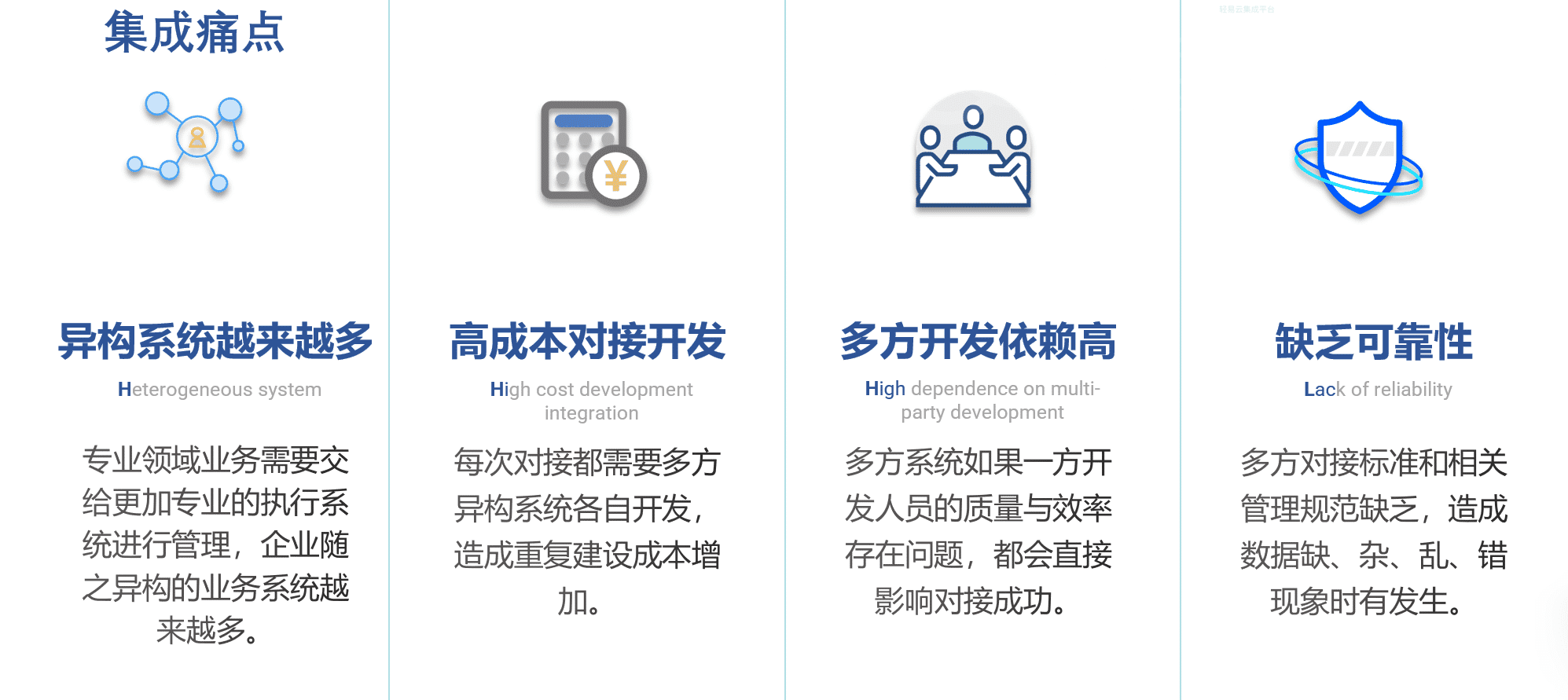

1. 高成本对接开发:重复建设,资源浪费

- 问题描述:每新增一个系统对接需求(如ERP与MES同步生产订单),均需双方或多方技术团队进行定制化API开发,涉及协议适配、字段映射、异常处理等复杂工作。

- 典型场景:某汽车零部件企业为对接SAP ERP与自研MES系统,投入3名高级工程师,耗时2个月完成开发,成本超30万元。后续因ERP升级,接口需重构,再次投入人力。

- 根本原因:缺乏统一的集成标准与可复用能力,每次对接都是“从0开始”。

2. 多方开发依赖高:协同困难,风险不可控

- 问题描述:集成项目往往涉及多个系统供应商(如ERP厂商、MES厂商、自动化设备商),任何一方开发进度延迟或代码质量不达标,都将导致整体项目延期。

- 典型案例:某家电企业上线新WMS系统,因MES厂商接口响应延迟1秒未优化,导致整体入库流程卡顿,最终项目延期3个月上线。

- 根本原因:缺乏统一的项目管理与技术协调机制,责任边界模糊。

3. 缺乏可靠性:数据“缺、杂、乱、错”频发

- 问题描述:多方对接缺乏统一的数据标准与管理规范,导致同一物料在不同系统中编码不一致、单位不统一、BOM版本冲突,进而引发生产缺料、财务对账错误。

- 典型数据问题:

- 同名字段不同含义:如“数量”在ERP中指“订单数量”,在WMS中指“库存可用量”。

- 同业务不同格式:日期格式有“YYYY-MM-DD”、“DD/MM/YYYY”、“时间戳”三种。

- 根本原因:无数据治理机制,无实时质量校验,错误在下游系统才被发现,修复成本指数级上升。

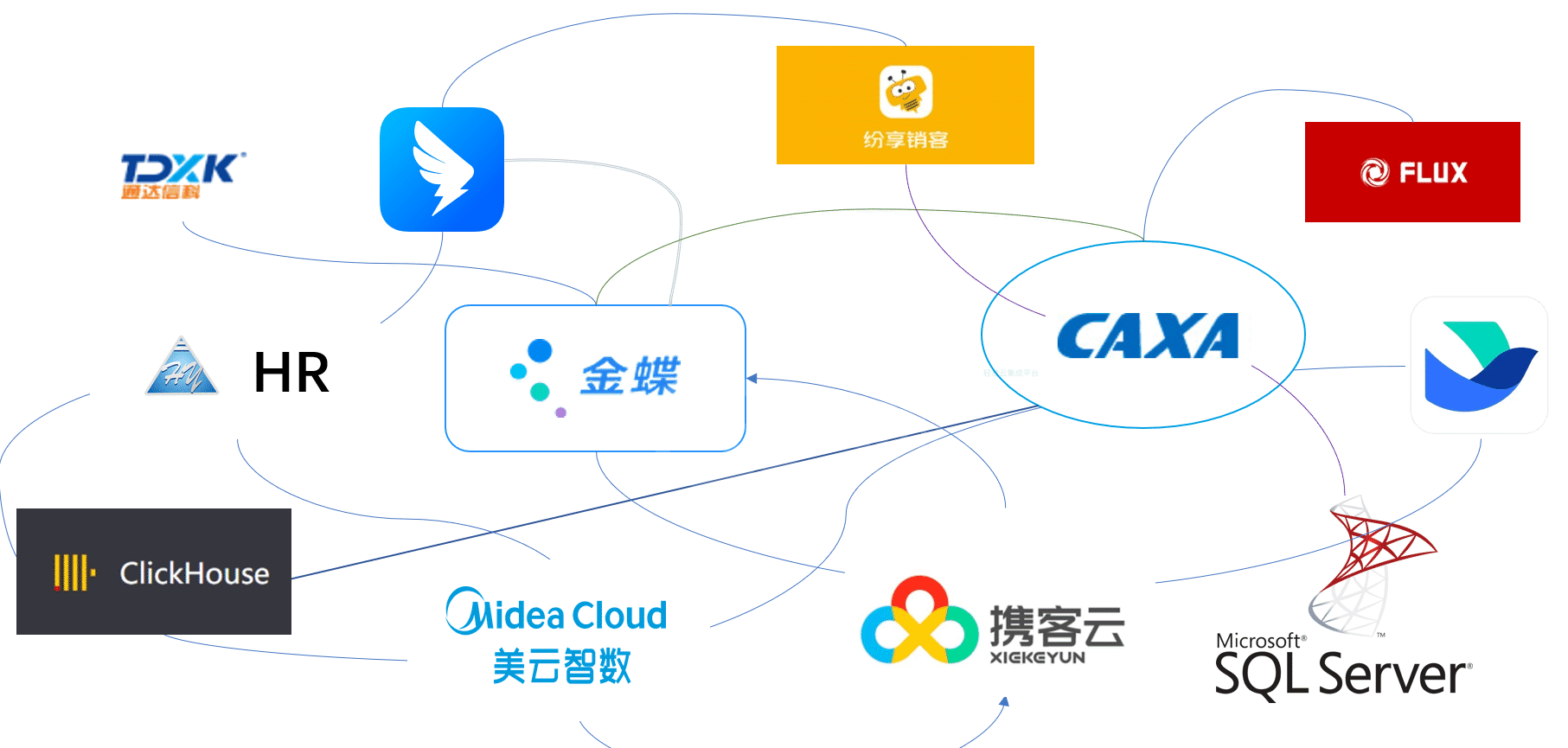

三、传统集成模式:蜘蛛网式的“黑匣子”架构

传统集成方式依赖定制化代码开发,形成“黑匣子”式接口:

- 不可见:接口逻辑隐藏在代码中,业务人员无法理解,运维人员难以排查问题。

- 不可管:缺乏统一监控,接口是否正常运行、数据是否同步成功,无从知晓。

- 不可维:一旦原开发人员离职,新接手人员需“读代码+猜逻辑”,交接周期以“周”计。

最终,企业IT架构演变为一张杂乱无序的蜘蛛网,牵一发而动全身,系统运维如履薄冰,数字化战略难以持续推进。

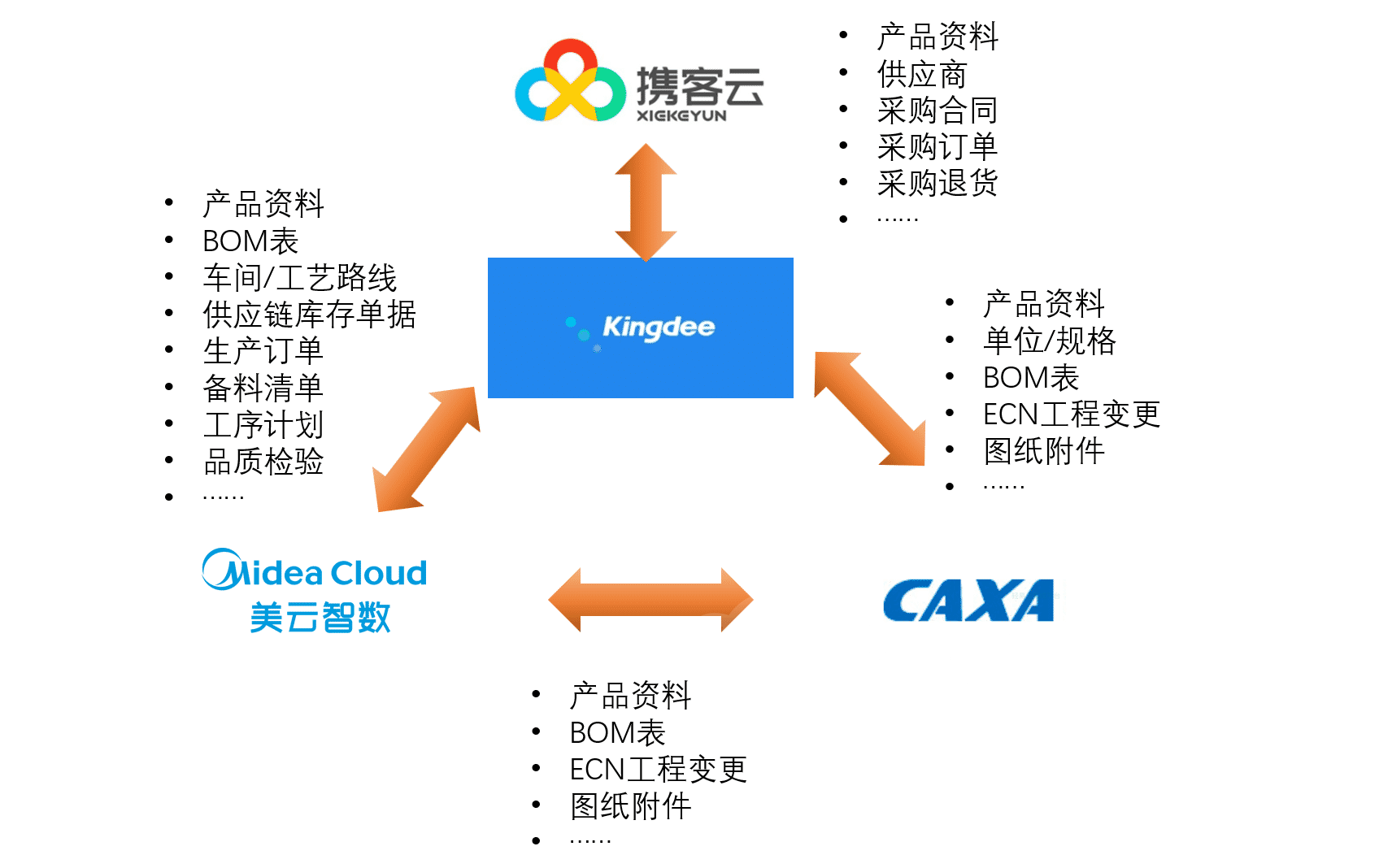

四、构建“统一数据集成平台”

为破解上述难题,制造业亟需从“接口定制开发”向“统一数据集成平台”转型,实现从“黑匣子”到“全链路可视化”的范式跃迁。

(一)平台核心能力设计

1. 非侵入式连接:零代码秒级接入,保护现有投资

- 核心能力:平台内置百余种异构系统连接器(支持SAP、Oracle、金蝶、用友、鼎捷MES、西门子PLC、Salesforce、钉钉、企业微信等),通过可视化配置即可实现系统连接。

- 关键优势:

- 无需改造现有系统:避免对ERP、MES等核心系统进行API改造,降低风险。

- 秒级连接:预置模板+拖拽配置,5分钟完成一个系统接入。

- 零代码开发:业务人员经简单培训即可操作,解放IT生产力。

案例:某电子制造企业通过平台,1天内完成SAP ERP、金蝶K3、自研MES三大系统接入,而传统方式需2个月。

2. 全链路可观测:数据质量实时校验,问题早发现早治理

- 核心能力:

- 智能字段映射:自动识别源系统与目标系统的字段语义,推荐映射关系(如“MATNR”→“物料编码”)。

- 动态类型转换:自动处理数据类型差异(如字符串转数值、日期格式统一)。

- 实时数据质量校验:在数据同步过程中,实时检查完整性、一致性、准确性,发现异常立即告警。

- 关键价值:

- 解决“同名字段不同含义”“同业务不同格式”等顽疾。

- 实现“数据问题不过夜”,避免错误数据流入下游系统。

示例:当BOM表从PLM同步至MES时,若发现“父项物料编码”在MES中不存在,平台立即标红异常,并推送告警至责任人。

3. 多模态数据融合:支持复杂业务逻辑编排

- 核心能力:

- 支持多类型数据:结构化表(SQL)、半结构化(JSON/XML)、非结构化(PDF图纸、图片、文件流)。

- 拖拽式流程编排:通过if-then条件分支、循环、并发处理、错误重试等组件,可视化构建复杂同步流程。

- 端到端可视化监控:

- 运行期提供断点调试、日志追踪、性能指标(吞吐量、延迟、错误率)。

- 异常链路实时标红,3分钟内定位问题根因。

- 典型应用场景:

- 生产订单从ERP下发至MES:需校验库存→生成备料清单→触发工序计划→推送至车间终端,全流程自动化编排。

- 质检数据回传:当MES质检完成,自动触发不合格品处理流程,同步更新ERP库存状态,并通知PLM发起设计评审。

4. 统一数据服务层:构建企业级“DataHub”

- 核心定位:作为企业统一的数据中枢,实现“一次集成,多处使用”。

- 核心能力:

- 数据标准化:建立企业级主数据标准(物料、客户、供应商、BOM等),所有系统按标准读写数据。

- 数据服务化:将核心数据封装为API服务(如“获取实时库存”“查询生产进度”),供BI、移动端、大屏等调用。

- 支持数据仓库建设:自动将清洗后的数据推送至数据仓库,为数据分析、AI预测提供高质量数据基础。

价值体现:打破“系统私有数据”壁垒,实现“数据即服务”(DaaS),支撑企业数字化运营与智能决策。

五、平台价值对比:接口定制开发 VS 统一集成平台

| 维度 | 传统接口定制开发 | 统一数据集成平台 |

|---|

| 开发周期 | 以“月”计,平均2-3个月/个接口 | 以“天”计,平均1-3天/个流程 |

| 开发成本 | 高(需资深工程师编码) | 低(业务人员可配置) |

| 可维护性 | 差(黑匣子代码,交接难) | 优(可视化流程,日志完整) |

| 数据质量 | 无保障,错误下游才发现 | 实时校验,问题即时告警 |

| 系统扩展性 | 差,新增系统需重新开发 | 强,拖拽配置即可接入 |

| 运维难度 | 高,问题定位耗时数小时 | 低,3分钟定位异常链路 |

| 技术门槛 | 高,依赖专业开发人员 | 低,支持业务人员参与 |

结论:统一集成平台在效率、成本、质量、可持续性方面全面碾压传统模式,是制造业数字化转型的必然选择。

六、实施路径建议:分阶段推进,稳步落地

为降低实施风险,建议企业分三阶段推进统一集成平台建设:

第一阶段:打基础(1-3个月)

- 目标:完成平台部署,建立数据标准,接入核心系统(如ERP+MES)。

- 关键任务:

- 成立“数据治理委员会”,制定物料、BOM、客户等主数据标准。

- 接入2-3个关键系统,实现生产订单、库存等核心数据同步。

- 建立数据质量监控机制,解决80%以上的数据不一致问题。

第二阶段:扩应用(3-6个月)

- 目标:扩展系统接入范围,实现跨部门业务流程贯通。

- 关键任务:

- 接入PLM、WMS、CRM、SRM等系统,实现从设计→采购→生产→销售全链路数据打通。

- 建设数据服务层,为财务、供应链、生产等部门提供统一数据查询服务。

- 开发可视化大屏,实时监控生产进度、库存周转、订单交付等关键指标。

第三阶段:促智能(6-12个月)

- 目标:基于高质量数据,推进数据分析与智能决策。

- 关键任务:

- 建设企业数据仓库,整合历史数据与实时数据。

- 引入BI工具(如Power BI、Tableau),实现销售预测、库存优化、设备故障预警等分析应用。

- 探索AI应用,如基于历史数据预测设备维护周期、优化生产排程。

七、成功保障机制:组织+制度+技术三位一体

- 组织保障:设立“数字化转型办公室”,由CIO牵头,业务与IT部门联合推进,确保业务需求与技术落地无缝衔接。

- 制度保障:建立数据 ownership 制度,明确每个数据字段的“业务负责人”与“技术维护人”,确保数据质量问题可追溯、可问责。

- 技术保障:选择成熟、可扩展的集成平台,支持私有化部署与云原生架构,满足企业安全与性能要求。

八、结语:从“蜘蛛网”到“高速路网”,构建可持续演进的数字化底座

制造业数字化转型,不是简单地“买更多软件”,而是要让现有系统高效协同、让数据自由流动、让业务敏捷响应。统一数据集成平台,正是破解“数据孤岛”、打通“系统壁垒”的关键钥匙。

它将企业从“蜘蛛网式”的混乱集成中解放出来,构建起一张“高速路网”般的数字化基础设施:

- 数据如车辆,在各系统间有序流动;

- 平台如路网,提供统一标准、实时监控与智能调度;

- 企业如城市,因高效互联而焕发活力,支撑业务持续创新与增长。

未来已来,转型在即。制造业企业唯有拥抱“统一集成”理念,方能在数字化浪潮中立于不败之地,真正实现降本、增效、提质、协同的核心目标,迈向智能制造的崭新未来。

附:典型应用场景示例

| 场景 | 传统方式痛点 | 平台解决方案 |

|---|

| 新物料主数据下发 | 需在ERP、MES、WMS中分别录入,易出错 | 在ERP创建后,自动同步至所有系统,字段统一校验 |

| 生产订单变更 | ERP变更后,MES、WMS无法及时感知 | 变更后实时推送,相关系统自动更新,避免生产错误 |

| 质检不合格品处理 | 质检结果需人工录入多个系统,流程慢 | 质检完成后,自动触发退货、返工、库存调整流程 |